Aquel día bajó del colectivo en el mismísimo punto neurálgico de Puente Saavedra (que no es el propio puente, sino la Avenida, la calle, la vereda agujereada, los obreros, ese pasto verde, sorpresivo, repentino, los colectivos) y al caminar apenas unos pasos por la vereda, al pasar despacio, dificultosamente por delante de las vidrieras de las casas de ropa femenina, al hacer todo eso pensando que llegaba tarde pero que llegaba al fin, en eso estaba cuando una certeza la golpeó: hay olor a Navidad. Simple, nada más que eso. Como cuando huele el perfume Paris y vuelve a las Cataratas, como cuando, al sentir el aroma del comino, usted ve empanadas de carne (pero las de su madre, no otras) por todas partes. Así, de repente, usted lo supo: hay olor a Navidad. Está en el aire. Y usted lo huele. Y entonces se empieza a sentir mal, como si se tratara de un mal olor.

Pero lo del olor fue sólo el comienzo, la excusa en la que usted se ampararía para pensar en la Navidad y dejar de hacer cosas que, seguramente, son mucho más importantes. Y usted pensó, pero en realidad, sintió, percibió, experimentó, una vez más, la vorágine de diciembre, el remolino en el que cae cada año, la marea de actividades en la que se ve envuelta y se envuelve cada vez que el año está por terminar. Y se sintió mal de nuevo. Pero… ¿entonces no era el olor? No, no, no. Está todo en su cabeza, doña, acéptelo o crea en Papá Noel.

Y es que cada diciembre es lo mismo: empieza despacio, pero con la certeza de que las cosas se van a poner complicadas a medida que pasan los días. Promediando el mes, comienzan los encuentros con amigos, las cenas, las cervezas, las charlas que oscilan entre el conformismo aburrido, el optimismo bonachón y los ridículos pronósticos apocalípticos. Y así llegamos a la ansiada Nochebuena, el comienzo, el puntapié inicial de una carrera que toda familia argentina que se precie de tal ha corrido más de una vez en su vida. Y exactamente una semana después (qué buen ojo que tuvo el que armó todo esto, joder!), todo de vuelta. Las mismas caras, otra comida, la misma urgencia, las doce de la noche, el quiebre que marca el pase de año, el final, el comienzo. De nuevo. Otra vez.

Pero entonces, la excusa.

Porque todo esto es una excusa para que usted demuestre, como quien no quiere la cosa, que en realidad lo que más le interesa de todo esto es el ritual. Y busca torpemente, y con un fracaso asegurado, la razón por la cual todo se repite, año a año, sin cesar, hasta el fin de los días. Y entonces abre un libro, el que está leyendo en estos días, justamente, y descubre, estúpidamente (porque debería haberse dado cuenta antes) que se trata de una noche. De la última noche del año de algún año en la que una familia que vive, presumiblemente, en la costa de Santa Fé, un una isla perdida, se reúne para comer un cordero asado y recibir el año nuevo. Y entonces se acuerda de otra novela, del mismo autor, que a esta altura podríamos decir que es Saer, y que se nota por las comas, de las que usted hace uso y abuso, y ya podría abandonar un poco porque complican la lectura y lo dejan a uno agitado, como cansado pero sin razón, al pedo, bah. Se acuerda, decía, de El entenado. Y como que las ideas van tomado forma. Y no importa que usted, el que lee, no sepa de lo que estoy hablando, porque en realidad es siempre lo mismo, Saer le deja la misma sensación que le dejan las fiestas: hay algo que no cierra. Pero no es que sus novelas sean malas, o aburridas, o que no valgan la pena ser leídas. Es lo mismo que con las fiestas: son inofensivas. Y el problema aquí es la repetición. Ya se lo dijo usted a un gran amigo hace tiempo, pero seguro que alguien lo dijo antes y mejor: lo que pasa con Saer, lo que me atrae y me repele de Saer, es esa capacidad que tiene de contar la misma anécdota durante 200 páginas, sin que pueda dejar de leer. Me seduce la idea de pensar constantemente que me están engañando, que sólo me están diciendo: mirá lo que hago, te cuento lo mismo una y otra vez y no me canso, no me canso, ¿no te canso?

Conclusión: las fiestas son igual a Saer. O Saer es igual a las fiestas. O Saer es las fiestas hechas literatura. O las fiestas son un Saer de cuatro días en los que nos empachamos de comida. Y de palabras.

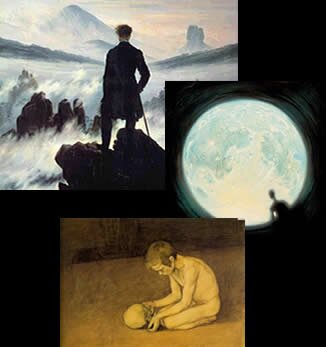

Entonces, el olor a Navidad se mezcla con el olor a asado del cordero que Wenceslao ha sacrificado en el patio trasero del rancho de su hermano, y con el olor a asado humano que los indígenas asan frente a los ojos del entenado, que devoran para su espectáculo, que asimilan para seguir siendo. Ceremonias, no más que eso, rituales, eventos, pequeños actos que se repiten una y otra vez, en los que los hombres nos definimos, nos delineamos, somos, nos hacemos, nos confirmamos.

Estas fiestas, para no variar, usted se reunirá con su familia cada una de las dos noches, cada uno de los dos mediodías y comerá, beberá, charlará, reirá, discutirá, dormitará en alguna silla incómoda, verá cómo sus parientes pelean por ver quién tiene la hora más acertada en su reloj, verá a sus sobrinos abrir regalos y sonreír, lavará los platos tambaleando, de la borrachera y el dolor de panza, verá cómo los vecinos lanzan fuegos artificiales y se romperá la cabeza intentando encender una estrellita, se quemará los dedos, por supuesto, disfrutará el momento en que la sidra helada refresca su esófago y prepara el paladar para recibir los turrones y las garrapiñadas, y se sentirá aliviada, cuando al volver a su casa, pueda verificar, efectivamente, que todo ha terminado, hasta el año que viene.

Usted

(le desea a usted muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo)